11 Dic MARÍA INMACULADA, MUJER EUCARÍSTICA

De la mano de la Virgen Madre, a la Eucaristía

Ramón de la Campa Carmona

Academia Andaluza de la Historia

Con mucha frecuencia, contemplamos en nuestras capillas sacramentales, palacios del Señor Resucitado, sobre el sagrario, trono en el que Éste está en audiencia permanente, la Virgen Madre Inmaculada. No es casualidad. No es mimetismo. No es por acercar Madre e Hijo. No es simplemente reunir dos grandes devociones de este nuestro pueblo, no.

En primer lugar, esto es así porque María, concebida sin pecado, es imagen perfecta de la misericordia del Padre. Es modelo perfecto de santidad para todos los fieles, que, por el bautismo, han recibido la remisión de los pecados, pureza que hay que recuperar, cuando aparece la mancha del pecado, por el sacramento de la reconciliación.

Sólo así el cristiano se hace digno de presentarse, con su vestidura blanqueada, ante el Rey de la Gloria; sólo así puede albergarlo físicamente por la comunión sacramental, como la Madre lo tuvo, en comunión corporal y espiritual, nueve meses en su seno. El sí de María en la Anunciación es el amén de nuestra comunión.

Por eso la íntima relación entre María y la Eucaristía está presente en uno de los primeros monumentos de la piedad mariana, la estela con el epitafio de Abercio, Obispo de Hiérapolis, de finales del siglo II:

“La fe me guiaba por todas partes y en todas partes me procuró como alimento un pez de fuente, muy grande, puro, que una Inmaculada Virgen tomó y dio a sus amigos para que comieran de él, teniendo ella un delicioso vino y donándolo mezclado con pan”.

María ha sido, por su maternidad divina, y es, por su cristificación perfecta, el más digno “tabernáculo de Dios” (Ap. 28, 20). Por eso hay una piadosa creencia, transmitida en los éxtasis y visiones de Santa Verónica Giuliani y, sobre todo, de la Beata Magdalena Martinengo, de que la Virgen Madre Inmaculada se muestra guardando visible en su pecho una hostia eucarística.

Esta devoción la vemos también plasmada en las vírgenes sagrario y vírgenes custodias, que guardan o exponen al Santísimo Sacramento en su pecho. Ya exclamó la piadosa mujer del evangelio: “¡Bienaventurado el vientre que te llevó!” (Lc. 11, 27).

En algunas iglesias de Francia, el sagrario se abre en el pecho de una imagen de la Asunción; entre nosotros, de la Virgen Madre, como la Bella de Lepe. María nos da a Jesús, fruto bendito de su vientre. Hoy en día, incluso se difunden custodias que son una imagen de la Virgen Inmaculada con el viril en su pecho.

En segundo lugar, es así, porque María, la Virgen Madre, asume esa misericordia del Padre y la irradia, como la luna refleja la luz del sol. Ella sedujo a su Hijo para que adelantara su Hora en las Bodas de Caná –“no tienen vino” (Jn. 2,3) –, en un momento de dificultad. Ella fue capaz de perdonar a quienes abandonaban y herían a su Hijo. Ella asume su papel de abogada del nuevo pueblo de Dios que nace del costado abierto de Cristo, con su maternidad espiritual, por propia encomienda del Señor Crucificado.

En tercer lugar, es así porque María Inmaculada sobre el sagrario, como Socia Corredentora, Nueva Eva, pareja de la Nueva Creación, la de Nazaret, la de Belén, la de Egipto, la de Caná, la del Calvario, la del Cenáculo, Inmaculada y Asunta, es modelo de lo que debemos aspirar a ser en esta tierra y de lo que con esperanza anhelamos alcanzar en la futura y definitiva morada de la Gloria.

De su mano nos acompaña al encuentro de su Hijo – “haced todo lo que él os diga” (Jn. 2,5) –, que permanece con nosotros “todos los días hasta el fin del mundo” (Mt. 28,20), especialmente en el Santísimo Sacramento, como guía, confidente y alimento, en cuya cercanía podemos experimentar, gustar, y ver “qué bueno es el Señor” (Salmo 33).

En la belleza de María, en la que el Señor obró cosas grandes en su humildad, experimentamos la verdad del plan de Dios sobre el hombre, que no es otro que el inagotable caudal de amor de su infinita bondad, que desborda el misterio de la Trinidad y se derrama sobre las criaturas.

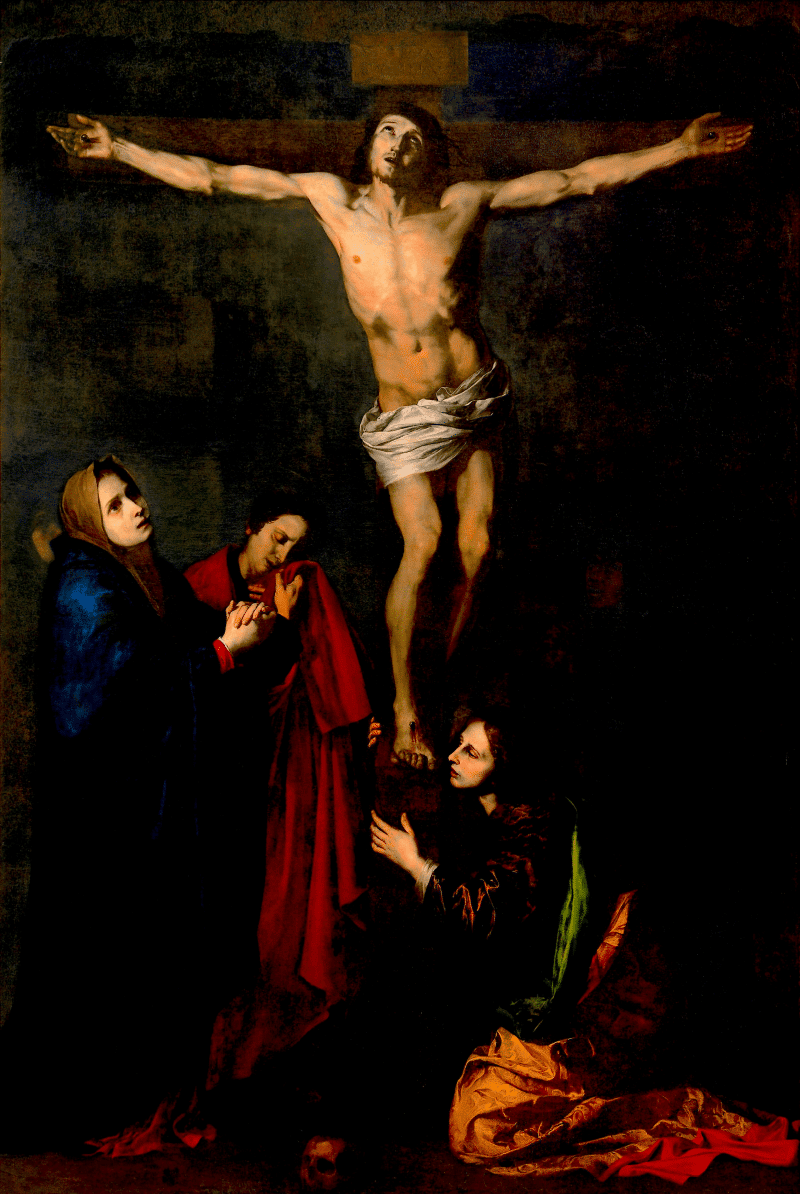

No podemos además olvidar que la celebración de la eucaristía es memorial del Calvario, y por eso en ella está presente –anámnesis– todo lo que Cristo ha llevado a cabo en su Pasión y muerte. En ella se vive también la encomienda de María, mujer de la Nueva Creación, por parte del mismo Cristo, como Madre de la Iglesia, nuevo y definitivo pueblo de la Nueva Alianza, al que pare con dolor (Jn.19, 26-27) al pie del árbol de la Salvación, que, seco por la desobediencia de nuestros primeros padres, reverdece por la obediencia del Verbo Encarnado y de su Madre. Frente a los frutos de pecado y de muerte que ofreció Eva, María ofrece el cuerpo de su Hijo que se nos entrega en la hostia eucarística.

Por eso María, por su estrecho vínculo a la Obra de la Salvación en el plan de Dios, es recordada de una manera especial en el canon de la misa. María, como Madre del Verbo Encarnado que se hace pan de vida, está presente con la Iglesia en todas nuestras celebraciones eucarísticas por el misterio de la comunión de los santos. Iglesia, Eucaristía y María están indisolublemente unidas.

De la misma manera, por eso también unimos estas dos devociones en la recitación o canto de una popular jaculatoria: “Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar y la Inmaculada Concepción de la siempre Virgen María Madre de Dios y Señora Nuestra, concebida sin mancha de pecado original desde el primer instante de su ser natural”. Con mucha frecuencia acompaña en nuestros templos la reserva del Santísimo Sacramento tras la exposición solemne.

Su autor fue el incansable vocero del misterio concepcionista en nuestra tierra, Fray Francisco de Santiago, franciscano dieguino, que fue adalid en Sevilla y en toda España de la defensa de la opinión piadosa inmaculista. Siempre, al pasar por calles y plazas, saludaba al pueblo con ella, hasta que poco a poco se fue extendiendo entre los fieles de Sevilla, Andalucía y toda España tan devoto saludo.

Aún en el siglo XX, los predicadores empezaban sus sermones con ella, para excitar el fervor de los fieles. En tiempos del Rey Felipe IV, en plena polémica concepcionista, en cuya época estaba ya asentada esta piadosa costumbre, viendo el piadoso monarca que se estaban levantando no pocos disturbios y provocando escándalos por predicadores, por lo general dominicos, que no la querían seguir, el Rey ordenó, y despachó un Decreto dirigido al Maestro Fr. Juan Martínez del Corral, dominico de peso en su Orden, su Confesor de 1644 a 1665, que dice lo siguiente:

“He entendido que el Maestro Lezana, Provincial de la Orden de Santo Domingo en la Corona de Aragón, ha prohibido a los Religiosos de los conventos de ella el decir al principio de los sermones: Alabado sea el Santísimo Sacramento y la Purísima Concepción de Nuestra Señora, etc. aunque han acostumbrado hacerlo por lo pasado, permitiéndoselo solamente en los días de la Concepción y predicando fuera de los conventos de su Orden, añadiendo algunas razones, que todo podría ocasionar escándalo, si se llegase a entender y a reparar en el pueblo, como es tan verosímil mayormente en ocasión de haber llegado el nuevo Breve de Su Santidad, tan favorable sobre este misterio, para cuyo remedio he mandado se encargue a los Prelados y Superiores ordenen a sus súbditos que en los sermones usen antes de comenzarlos lo que se ha hecho costumbre universal de decir, que sea Alabado el Santísimo Sacramento y la Virgen concebida sin pecado original en el primer instante de su ser, previniéndoles que si lo dejasen de hacer, se procederá contra ellos por los remedios proporcionados y porque espero que por vuestra mano se facilitará mucho la ejecución, os ordeno encarguéis con aprieto al Provincial de Aragón y también al de Castilla (que tengo noticia haber hecho la misma prohibición a sus súbditos y aunque no la haya hecho) hagan que se observe puntualmente por la parte que les toca, pues demás que me será muy grato, están conveniente para excusar los embarazos que resultarían de lo contrario. Madrid y 30 de Abril 1662”.

El dominico Fr. Juan Martínez de Prado, elegido Provincial de Castilla, se quejaba en un memorial al Rey, dirigido en noviembre de 1662, de que incluso donde algunos dominicos habían seguido esta costumbre, juzgando los fieles que no lo hacían de corazón, como en Madrid, Logroño y Soria, habían continuado los escándalos y alborotos, y suplicaba al Rey que fuera el Consejo Supremo de la Inquisición quien diera un dictamen final. Este memorial tuvo amplia respuesta, sobre todo por parte de los jesuitas, con el Padre Nidhard a la cabeza. Pero una vez más triunfó el sensus fidei del Pueblo de Dios y la costumbre siguió vigente.

También en la iconografía sagrada, sobre todo, pictórica, vemos entrelazados al Señor Eucaristía y a María Inmaculada. Es el caso del Triunfo o Apoteosis de la Eucaristía de Herrera el Mozo, de la Sacramental de la Parroquia del Sagrario hispalense, que lo pintó nada más regresar a Sevilla en 1655-1656, cuya composición tuvo mucha fortuna y fue muy difundida.

Nos encontramos en plena Contrarreforma, que, en el campo artístico, asume el ropaje barroco, y que utiliza la pintura como importante arma ideológica para defender la verdad católica ante los fieles. Tratándose de una obra ya de pleno siglo XVII y encargada por la hermandad que por primera vez en Sevilla hizo voto de celebrar la fiesta de la Inmaculada anualmente, la Simpecado, la Toda-Santa, la encontramos como la representante del Pueblo de Dios en la adoración de la Eucaristía, como el modelo más perfecto para los fieles.

En primer plano, en la parte inferior del lienzo, aparecen, resaltados, por un fuerte contraluz, los Padres de la Iglesia Latina –San Gregorio, San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo– y los Santos Buenaventura, franciscano, y Tomás de Aquino, dominico, a los que el Papa Urbano IV encargó el Oficio de la nueva fiesta del Corpus en 1274, prevaleciendo finalmente el del segundo.

Todos contemplan, como en un rompimiento de gloria, a Jesús Eucaristía, que es adorado por María Inmaculada. Los Padres son testigos de la tradición apostólica de la Iglesia, que reflorece constantemente en el devenir de los siglos, como es el caso de las órdenes mendicantes, con dominicos y franciscanos a la cabeza, que han alimentado y lo siguen haciendo la vida espiritual de los fieles.

María Inmaculada y la Eucaristía, binomio inseparable; como dice el piadoso adagio medieval, caro Christi, caro Mariae, “la carne de Cristo en la Eucaristía es, -explica San Juan Pablo II- sacramentalmente, la carne asumida de la Virgen María”. Ninguna compañera mejor para nuestra vida de fe. Vayamos por tanto a la Eucaristía siempre de la mano de nuestra Madre Inmaculada, para que, así, mirándonos en su espejo purísimo, “seamos santos e irreprochables ante Él –su Hijo- por el amor” (Ef. 1,4-5).

Y, para concluir, como el mismo papa santo proclamó en la memorable Statio Orbis hispalense de 1993, “La Eucaristía y María, el Corpus y la Inmaculada. Dos faros de luz de la fe católica de Sevilla, dos fuentes de renovación espiritual y social para todos los sevillanos. Dos mensajes y dos regalos que la Iglesia de España llevó con su evangelización a tierras de América donde se arraigó la fe en la Eucaristía y la devoción filial a la Virgen”.